作者:陳志誠

Q:如何兼顧家庭、臨床工作、研究與副業休閒?臨床工作幾乎佔據所有的時間,如果起步時不努力,未來勢必難長進。如果不為真正的生活或家人留時間,未來勢必會後悔。應該怎麼拿捏?

Q:我在醫學中心訓練,訓練完成後在區域醫院執業,之前的醫學教育對診所的經營模式並不瞭解,若未來想要開業,需要哪些準備呢?醫院執業和自行開業,哪種模式比較能夠兼顧家庭生活呢?

《新思惟論壇》

那些「醫學教育」沒教的事

2014 年 5 月 25 日 (日) 9:00a – 4:50p

台北捷運公館站旁 集思台大會議中心

MEED2014.innovarad.tw

視野勇氣 齊聚一堂 多元人生 慷慨分享

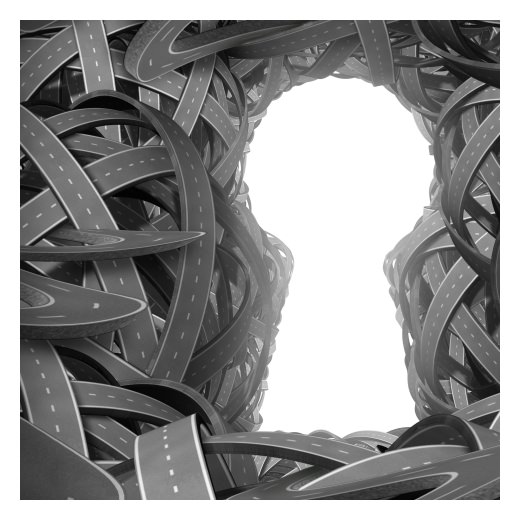

現代醫療,講究 personalized medicine;弔詭的是,當代教育,並不提倡 personalized career,「研究-學位-教職」被形塑成唯一的主流道路。但,人生該是這樣的嗎?

作生命科學的人,都知道,生態系中最重要的,就是「多樣性」。這次,醫療生態系中,13 位年輕醫師,與您分享三大類多元主題:堅持醫療的道路、給生命更多回憶、走向不同的世界。

看過各種豐富的生命故事後,將能更深入思考,只有一次的人生,您打算怎麼過?

這是一個知識半衰期甚短的時代。PubMed 索引的文章,一天增加約 1400 篇。facebook 昨天看到的消息,今天怎麼找都找不到。

專業的訓練,花掉我們前半生大部分的時間,這也導致,世界的迅速改變,我們完全無法理解。

引言人:林秉鴻 醫師

醫療的本質,永遠是感動人心的。但這世界的種種紛擾,不是。

這句話,林秉鴻醫師感受最深刻。和平醫院 SARS 封院期間,他在裡面,看盡人情冷暖世態炎涼,思考世代、思考官僚、思考系統、思考不公不義、思考自己的未來。

這個時代的年輕醫師,出道時,世界告訴你的主流價值,是「醫療技術–研究論文-教職主管」之路,一條可以投注一生能量的路。有些人,比別人更努力、更有策略,在 40 歲以前過關斬將,拿到全部寶物,人生就此幸福快樂嗎?

不,他們選擇歸零。